哈工大高继慧教授团队为海水电解制氢界面斥氯机制提供新思路

哈工大全媒体(张又元 周伟/文 周伟/图)近日,我校能源科学与工程学院高继慧教授团队周伟教授在海水电解制氢界面斥氯机制研究中取得新进展,首次揭示了阳极界面阴离子(SO42-/CO32-)在选择性催化析氧反应(OER)中的重要作用,并提出由其主导形成的氢键网络对OH-和Cl-的选择性传质新机制,为发展高效高稳定海水直接电解制氢技术提供了新思路。研究成果以《界面氢键网络诱导OH-/Cl-筛分实现2.0 A·cm-2下稳定海水电解》(Hydrogen-Bond Network Sieve Enables Selective OH-/Cl- Discrimination for Stable Seawater Splitting at 2.0 A·cm-2)为题发表在《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)上。

海水直接电解制氢技术是我国深远海风电破局的关键,也是拓宽氢源供应渠道、解决电解制氢高纯水依赖性的重要技术路线,但阳极材料易遭受氯离子带来的腐蚀,向电解质中引入阴离子可有效缓解腐蚀强度和速率。然而,当前研究普遍认为抑制Cl-的机制为静电排斥作用,即双电层内的高价阴离子通过库仑力排斥Cl-,同时允许OH-传输。这种静电排斥机制将界面水视为被动介质,忽略了其动态分子行为。更关键的是,这种机制无法解释“OH-和Cl-带有同种电荷但仅有Cl-被排斥”的实验现象。

本研究通过结合AIMD模拟和原位拉曼光谱,证明含氧阴离子强化了阳极界面的氢键网络,在调控OH-选择性传质的同时,降低Cl-的氢键强度进而实现动力学排斥。基于此发现,通过SO42-/CO32-电解质工程设计了一种界面缓冲层:SO42-增强氢键网络刚性并实现Cl-排斥,而CO32-作为高效OH-泵来缓解高电流密度下的界面反应物消耗。这种协同作用使得常规催化材料CoFe LDH在阴离子交换膜电解槽中实现了高活性(1.808 V@300 mA·cm-2)和优异稳定性(550h@2.0 A·cm-2),对应制氢电耗为4.85 kWh·Nm-3(H2)。本研究所提出的氢键主导的离子筛分机制,解决了长期存在的实验现象与理论的冲突,为设计海水直接电解制氢催化剂及工艺路线提供了关键依据。

在前期工作中,团队通过调控催化剂活性位点的配位结构以及催化剂激活形式,实现了千小时大电流下稳定海水电解制氢。研究团队目前正在推动该催化体系在10kW级原型系统上的应用。前期相关成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)、《ACS催化》(ACS Catalysis)、《ACS可持续化学工程》(ACS Sustainable Chemistry & Engineering)等期刊,获得国内外同行的广泛关注。

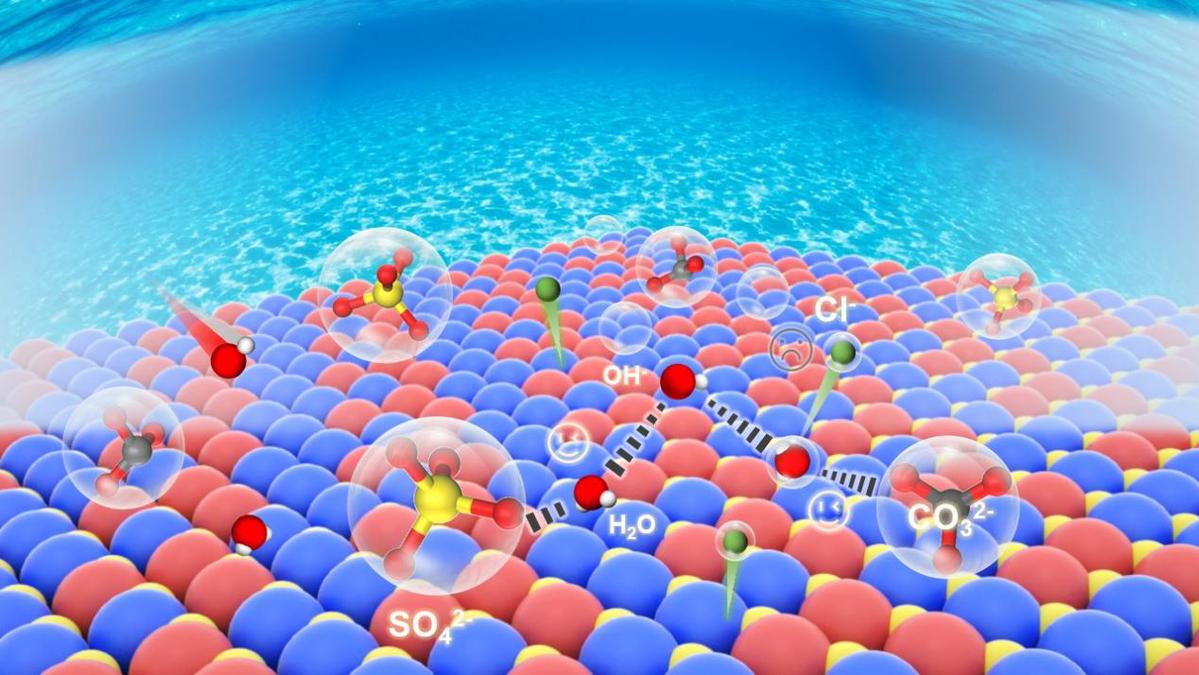

图1 SO42-/CO32-强化界面氢键以及OH-/Cl-筛分机制结果图

图2 SO42-/CO32-强化界面氢键以及OH-/Cl-筛分机制示意图

哈工大能源科学与工程学院为论文唯一通讯单位。能源科学与工程学院博士研究生于洋为论文第一作者,周伟教授为论文通讯作者,博士研究生周晓涵、张学伟、薛乃源、陈英健和硕士研究生袁骏舒,李旭函助理研究员、孙飞教授、孟晓晓副教授、赵广播教授、高继慧教授以及济南大学博士后夏霄,山东大学硕士研究生谷梦瑶、陈娟副研究员,国能台山电厂王星星参与相关研究工作。该研究获得国家自然科学基金重点项目、黑龙江省揭榜挂帅科技攻关项目的支持。

论文链接:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ee/d5ee04595a